Oleh Ahmad Sabiq, Dosen Ilmu Politik FISIP Unsoed Purwokerto

Sekira 25 tahun lampau, saya sering bertandang ke tempat indekos seorang teman yang lokasinya di Karangmalang. Meskipun perkampungan ini berada di sekitar IKIP Yogyakarta, banyak anak-anak UGM yang indekos di sini. Sebab, tempatnya tidak terlalu jauh dari fakultas-fakultas sosio-humaniora yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki melewati sebuah kawasan yang dikenal dengan Lembah UGM. Indekos teman saya itu tepat di pojokan Karangmalang, sebelum jalan turun menuju lembah.

Suatu malam, saat kami duduk santai di teras indekos, terdengar dengan jelas suara dari megafon masjid kampung yang tak jauh jaraknya, hanya di seberang jalan indekos teman tersebut. Saya yang semula tak terlalu hirau dengan suara itu, lama-kelamaan menjadi serius dan terpukau. Sebab, suara itu adalah suara ceramah yang disampaikan secara runtut dan menarik dengan isi yang sangat segar dan bernas.

Penceramah tersebut pada intinya menyampaikan, agar dalam berislam kita jangan hanya berhenti pada sekadar mencontoh bagaimana cara makan dan minum serta berpakaian ala Rasulullah. Kita juga harus mampu menangkap pesan-pesan substantif Rasulullah dan berusaha membumikannya untuk menjawab permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang nyata.

Dalam hati saya bertanya, “Siapa gerangan penceramah di masjid kampung ini?” Karena penasaran, saya mengikuti ceramah itu sampai selesai. Ingin tahu betul nama penceramah itu. Syukurlah di akhir acara, sebelum pembawa acara menutup kegiatan, ia sempat menyampaikan ucapan terima kasih dengan menyebut nama sang penceramah. Ternyata, namanya adalah Syafii Maarif, sebuah nama yang cukup akrab di telinga saya karena pemikirannya sering dikutip oleh senior-senior di HMI. Selain itu, ia termasuk dalam kalangan alumnus HMI yang dibanggakan, apalagi kiprahnya sebagai aktivis sampai menjadi pengurus besar.

Secara langsung, saya belum pernah berkomunikasi dengan Pak Syafii. Saat itu, ia belum dipanggil dengan sebutan buya. Namun, saya mengikuti ceramah-ceramah dan gagasan-gagasan yang ditulisnya. Salah satu keresahannya adalah situasi kejumudan berpikir yang menghinggapi umat yang diistilahkannya sebagai “kemacetan religius intelektual”. Kemacetan itu, dalam pandangannya, sudah parah di mana umat secara pemikiran belum terbebas dari mentalitas religius abad tengah. Untuk meretas kemacetan itu diperlukan upaya sungguh-sungguh dan tidak parsial dalam memahami Al-Qur’an. Prinsip-prinsip moral dan etik Al-Qur’an mestilah dipelajari sebagai satu kesatuan yang padu dan sistematis untuk menjawab tantangan-tantangan kemanusiaan pada abad kekinian dan dalam konteks memenuhi kebutuhan keindonesiaan kontemporer, dituntut adanya bingkai kerja intelektual yang kokoh.

Saya juga mengikuti aktivitas-aktivitasnya. Ia diakui secara luas sebagai tokoh yang berani dan penuh integritas. Satu kejadian yang sangat berkesan dalam hati saya adalah sikap tegasnya pada tahun 2003. Tampaknya dari kalangan tokoh agama saat itu hanya Buya Syafii yang berani menolak penggelaran operasi militer di Aceh. Ini saya dengar secara langsung pada suatu diskusi publik di Taman Ismail Marzuki, yang selain menghadirkan Buya Syafii, juga Menko Kesra, Jusuf Kalla. Menurut Buya, jalan damai harus menjadi langkah prioritas.

Kecintaannya kepada kerja-kerja intelektual antara lain terlihat dari keinginannya untuk memajukan salah satu organisasi penting Muhammadiyah. Majalah Suara Muhammadiyah, salah satu majalah tertua di republik ini. Ada kisah lucu terkait ini yang saya dapatkan dari Pak Amien Rais ketika mengisi sebuah kajian yang diselenggarakan JMF (Jamaah Musolla Fisipol). Konon, majalah tertua tersebut sempat mengalami stagnasi dalam hal oplah. Buya Syafii kemudian mengajukan diri untuk membenahinya sambil berkelakar, “Jangan panggil saya Syafii kalau tidak berhasil menaikkan oplah Suara Muhammadiyah“. Sayangnya, oplah pada masa itu memang sulit dinaikkan sehingga apa yang ia inginkan belum berhasil diwujudkan. Karenanya, untuk menyemangati Buya, Pak Amien dan teman-teman seperjuangannya mengguyoninya dengan tidak lagi memanggilnya Syafii, tetapi dipanggil dengan nama Maarif.

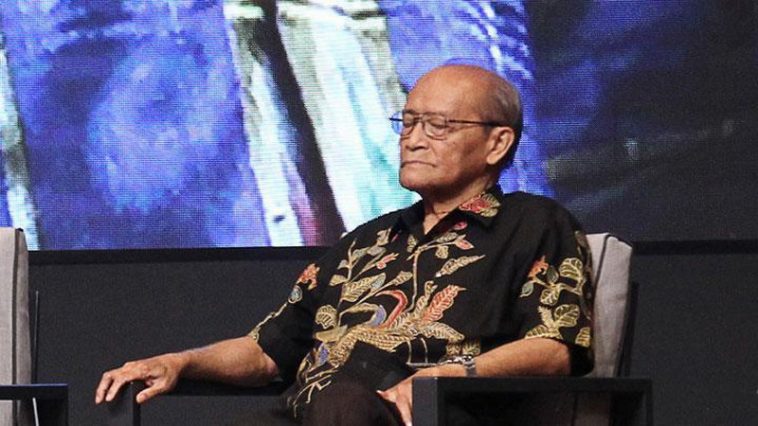

Buya adalah sosok cendekiawan yang sepenuh hidupnya diabdikan bagi umat dan bangsa. Kemarin, saat ia berpulang, seorang wartawan meminta pendapat saya tentang almarhum. Saya sampaikan, bahwa Buya telah mengajarkan kepada kita bagaimana keislaman dan keindonesiaan diwujudkan dalam satu tarikan nafas. Komitmennya pada nilai-nilai substantif Islam, sebagaimana yang pernah saya dengarkan di pojokan Karangmalang, diwujudkannya dalam kepedulian dan keberpihakan pada mereka yang terzalimi, terdiskriminasi, dan terabaikan. Buya adalah sosok bersahaja, hidup sederhana, dan tidak menumpuk harta. Sebagai tokoh, ia bukan milik Muhammadiyah saja, tetapi milik segenap anak bangsa.

Selamat jalan, Buya. Allahu yarhamuka wayaghfiru laka wayarzuqukal jannata tajri min tahtihal anhar. Amin.

*dikutip dari https://www.ngabuburead.id/849/di-pojokan-karangmalang/